手段+機能の要素に関する明細書のサポートは、「実施可能要件」と同様に、「記載要件」を満たさなければならない。記載要件の充足は、当業者の知識のみに頼ることはできない。明細書には具体的なアプリケーションの少なくとも1つのアルゴリズムを記載しなければならない。 アルゴリズムの開示は、MPEP§2181(II)(B)に沿い数式、文章での説明、フローチャートなどによる説明が必要である。このような説明がないと、特許出願が拒絶されるか、特許が無効にされる場合がある。

コンピュータ実装発明の明細書における十分な裏付けの重要性が示された事件

2025年4月30日、米連邦巡回控訴裁判所(以下「CAFC」)は、コンピュータ実装発明の明細書における十分な裏付けの重要性について、再度注意を喚起した。Fintiv, Inc. v. PayPal Holdings, Inc.事件(No.2023-2312)を参照。

この事件は次の4つの特許に関連している:米国特許第9,892,386号、同第11,120,413号、同第9,208,488号、同第10,438,196号。

クレーム解釈に際し、当事者は、特定のクレーム要素が35USC 112(f)[1]に規定される手段+機能要素(means plus function)であるか否か、また、もしそうであれば、その要素が明細書により適切にサポートされているか否かについて争われた。

コンピュータ実装発明における手段+機能要素:

特許法は、35USC 112(f)において、手段+機能要素を認めている:

(f)組み合わせのクレーム要素

組合せのクレームにおける要素は、それを支持する構成、材料、または行為を記載することなく、特定の機能を実行するための手段またはステップとして表現することができ、そのようなクレームは、明細書およびその均等物に記載された対応する構成、材料、または行為をカバーするものと解釈される。

関連特許では、支払ハンドラ用語のいずれも “means “の文言を使用していない。従って、裁判所は、112条(f)が適用されないという反証可能な推定に留意した。この推定は、クレーム用語が十分に明確な構成を記載していないか、さもなければ、その機能を実行するための十分な構成を記載せずに機能を記載していることを異議申立人が証明した場合、覆すことができ、112条(f)が適用されることが十分に立証されている。

Fintivの特許の支払いハンドラの発明は以下の通りである:

銀行、クレジットカードおよびデビットカード処理業者、決済処理業者の1つまたは複数のAPIを含む、異なる支払い処理業者のアプリケーションプログラミングインタフェース(API)を使用するように動作可能な支払いハンドラサービス。

銀行、クレジットカードおよびデビットカード処理業者、決済処理業者の1つまたは複数のAPIを含む、異なる支払い処理のAPIを使用するように構成された支払いハンドラ。

異なる支払い処理業者とやりとりするための共通APIを公開する支払いハンドラである。

テキサス州西部地区連邦地方裁判所のAlbright判事は、クレーム解釈に際し、この用語は機能を実行するための十分な構成を記載せずに機能を記載しているとして、支払ハンドラの特許は手段+機能であると判断した。

同地裁は、クレームの「ハンドラ」は本質的にナンス用語、すなわち、機能を実行するソフトウエアまたはハードウェアの一般的な記述であると結論づけた。

明細書にサポートとなる構成がないと判断したAlbright裁判官は、支払ハンドラの特許は不明確だと判示した。

控訴審でFintiv社は、支払ハンドラの特許の文言はクレーム機能を達成するための一般的な用語(nounce term)ではなく、外的証拠によれば、その文言は構成を含意していることを示していると主張した。Fintiv社は、クレームの文言をDyfan, LLC v. Target Corp., 28 F.4th 1360 (Fed. Cir. 2022)の文言になぞらえ、裁判所は「コード」や「アプリケーション」のような文言が構成を意味すると判断した。Fintiv社はさらに、「~するように構成されている」(configured to)という接続文言の使用は、非構成的な文言ではなく、構成を示す文言と一緒に使用されることが多いと述べた。

控訴裁判所はFintiv社の主張を退けた。同裁判所は、支払ハンドラの文言は十分な構成を意味せず、特許およびクレームはDyfanとは実質的に異なるという地裁の結論を、記録は概ね支持していると判断した。同裁判所はさらに、「~するように構成されている」という文言は、必ずしも手段+機能の判断を回避するものではないと述べた。

従って、同裁判所は、支払いハンドラの文言は、35 USC 112(f)に基づく手段+機能の要素として適切に解釈され、さらに、その文言は構成を特定していないと認定した地裁の判断を支持した。

コンピュータに実装された手段+機能要素に対する必要なサポート:

手段+機能要素は、明細書に記載された対応する構成、材料、方法、およびその均等物をカバーするものと解釈される。従って、手段+機能要素の範囲を適切に特定するためには、クレームされた機能を達成するのに十分な対応する構成を明細書に開示しなければならない。そのような開示がない場合、クレームの文言は構成を特定していないと判断される。

多くのコンピュータ実装発明では、対応する機能が汎用コンピュータやマイクロプロセッサによって実行される場合がある。このような場合、裁判所は、汎用のコンピュータ・ハードウェアを開示するだけでは不十分であり、その汎用のハードウェアが機能を達成するために実行するアルゴリズムを明細書に開示するよう求めている。

重要なことは、手段+機能要素は、たとえその手段が当技術分野で既によく知られていたとしても、明細書での開示が必要であるということである。CAFCが述べている通りである:

通常の技術を有する当業者であれば、システム利用者の所定の役割に基づいてアクセス制御リストを作成するプログラムを設計できるという事実は、実施可能性を示すものである。我々に問われているのは、明細書に、第112条第6項を満たす「対応する構成」が十分に正確に記載されているかどうかであり、当業者が、記載された機能を実行するための何らかの手段を想到できたかどうかではない。

Blackboard v. Desire2Learn, slip op. page 24-25 (Fed. Cir. 2009).

言い換えれば、手段+機能の要素に関する明細書のサポートは、「実施可能要件」と同様に、「記載要件」を満たさなければならない。記載要件を満たすためには、(実施可能要件を満たす場合のように)当業者の知識のみに頼ることはできない。例えば、当業者が、記載された機能を実行する複数の方法を知っているとき、明細書は発明者が意図した方法(又は複数の方法)を特定しなければならない。少なくともそのような理由から、明細書に複数の実施形態を開示することは有用である。

コンピュータ実装発明については、対応する構成はアルゴリズムである:

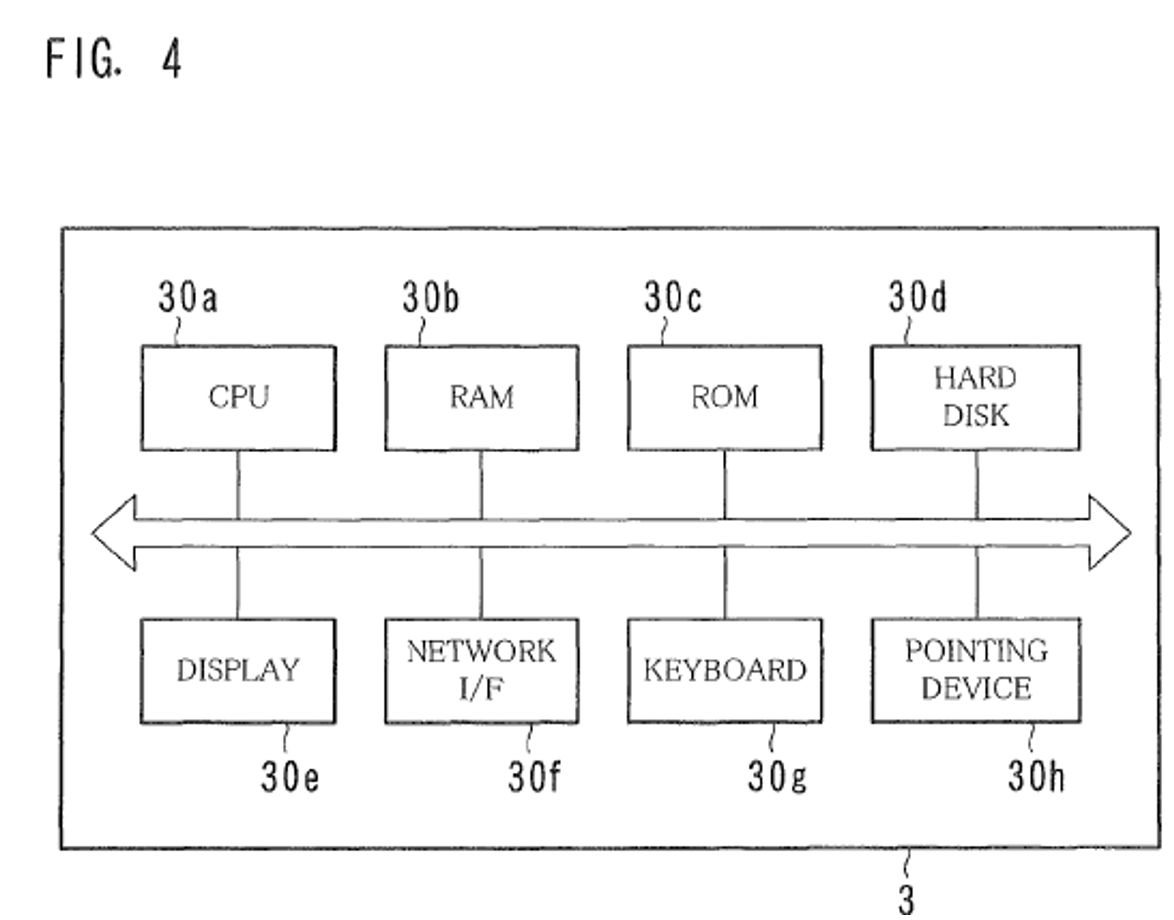

MPEP§2181(II)(B)に記載されているように、アルゴリズムは、例えば、「論理的又は数学的な問題を解決するため、又はタスクを実行するための有限の一連のステップ」として、広く定義されている。Microsoft Computer Dictionary, Microsoft Press, 5th edition, 2002.出願人は、アルゴリズムを、数式、文章での説明、フローチャート、または「十分な構成を提供する他の方法」等、理解しやすい言葉で表現することができる。

実際には、明細書にコンピュータが実装する各機能を、可能な限り(ステップ・バイ・ステップで)詳細に記述することが重要である。可能であればフローチャート(図面)と、フローチャートにそって明細書を記載することである。

記述要件

コンピュータ実装発明については、実施可能要件よりも35USC§112(a)の記述要件がより重要である。具体的には、実施可能要件を満たすために、明細書は、当業者にとって周知の特徴の記載を省略することができる。しかし、記述要件に関しては、そのようなことはないので、省略はできない。

特許法では、「特許権者は、出願時に発明者が発明を完成していたことを証明するのに十分な情報を開示しなければならない。

MPEPは次のように述べている:

明細書の記載要件を満たすためには、特許明細書には、当業者が、発明者がクレームした発明を発明していたと合理的に結論付けることができる程度に、クレームされた発明が詳細に記載されていなければならない。発明の完成は、実際に実施に移されたことの記載、発明が完成していたことを示す図面や構造化学式の提示、出願人がクレームされた発明と従来との違い、特徴の記載など、発明が「特許を受ける準備ができていた」ことを示すことによって、様々な方法で示すことができる。

この要件は、一般に、コンピュータ実装発明については、発明者は、実行しようと意図した機能やその結果以上のものを開示しなければならないと解釈されている。詳細なサポート、すなわちアルゴリズムがなければ、発明者がその機能を実行することを想定していた手段を主張する権利しかないにもかかわらず、クレームは機能全体を先取りしていると主張される。

実務上のヒント

一般的に、クレームの範囲を狭めるために明細書の記載をクレームに書き込むことは不適切です。従って、明細書を詳細に記載しても、クレームの範囲が狭くなるとは限らない。しかし、現在のUSPTOの実務では、明細書にコンピュータ実装発明の少なくとも1つの具体的なアプリケーションの説明を記載しない場合、クレームの用語が手段+機能の用語として解釈されたときに、クレームが無効または特許不可と判断される可能性があります。特に、コンピュータを利用した発明の少なくとも1つの具体的な適用を説明する明細書には、クレームの機能的な文言よりも狭い範囲の詳細が記載されていることが望ましい。これにより、審査官が、クレームは抽象的なアイデアであり、発明者は抽象的なアイデアのすべての応用を先取りしようとしていると主張することを防ぐことができます。

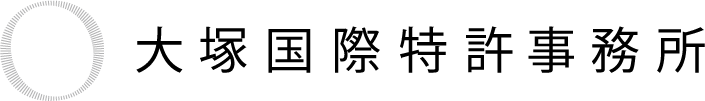

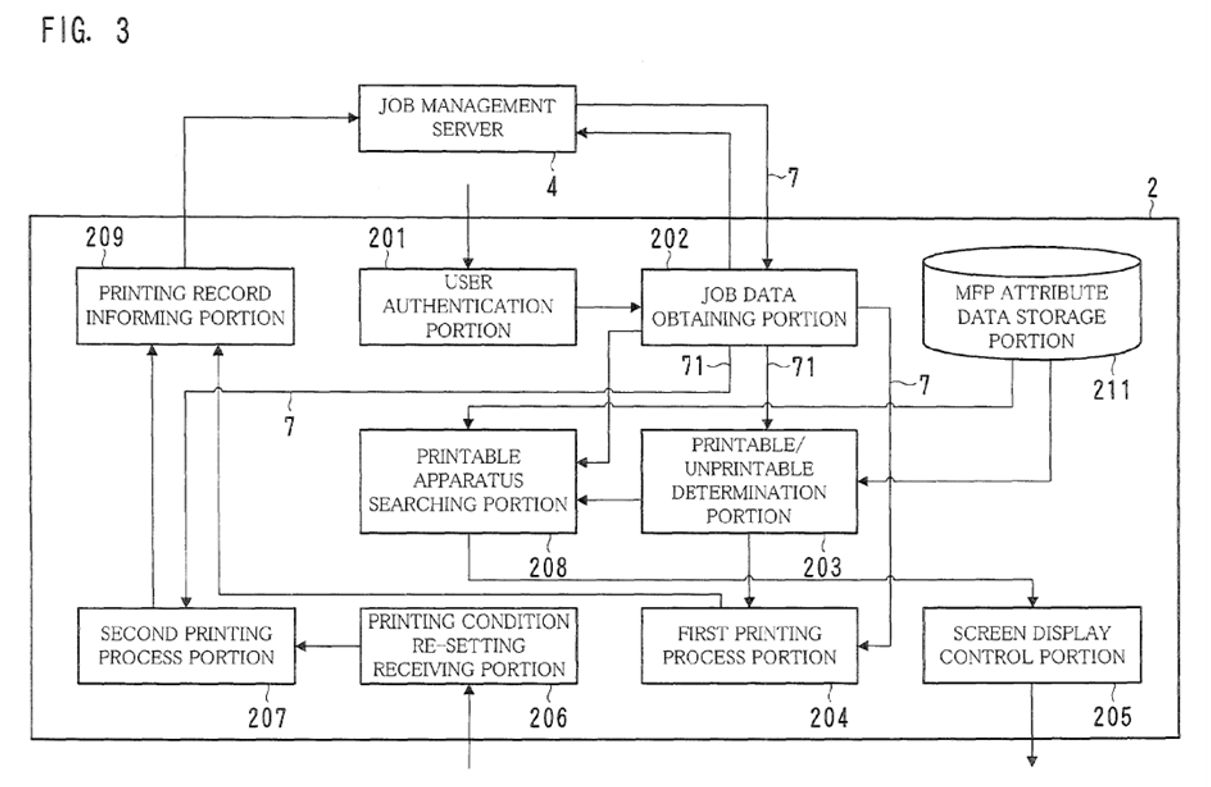

もう1つの有効な戦略は、発明の機能的側面と構成的側面の両方を示す図を提供することであります。例えば、米国特許第9,710,200号B2には、機能的構成として説明している図3と、ハードウェア構成として説明している図4の両方が含まれています:

もちろん、フローチャートはコンピュータ実装アルゴリズムを開示する優れた方法です。同じく米国特許第9,710,200号B2の図10を参照。

米国外で作成される出願については、出願前、または少なくとも優先権期間内に米国の弁護士に出願のレビューを依頼することが勧めらます。これにより、一見小さな変更であっても、米国特有の要件を考慮すると、大きな改善になることがあります。これは特にコンピュータ実装出願に関連し、国際出願(例えば欧州)に共通する一般的な文言は、米国法の下では手段+機能の解釈をもたらすことが多くあります。

報告者紹介

William C. Rowland

Shareholder, Buchanan Ingersoll & Rooney

William C. Rowland is co-chair of Buchanan’s Intellectual Property section and Patent Prosecution group, and is the Mechanical Practice Group leader. His practice is focused on client counseling on intellectual property matters, concerning both domestic and international issues, as well as drafting and prosecuting patent applications in mechanical, optical and electrical technologies and industrial designs.

He earned his J.D. from The George Washington University Law School in 1980, following his B.S. in Mechanical Engineering from the University of Vermont, where he graduated cum laude in 1977.

弁理士 木下智文

大塚国際特許事務所 弁理士

東京大学大学院・薬学系研究科・分子薬学専攻・修士課程修了。薬剤師。日本弁理士会国際活動センター米州部部長、同部研究成果報告セミナー講師、同副センター長、同会常議員を歴任。大塚国際特許事務所のシステムアドミニストレータとしても活躍する。医薬、化学、ネットワーク、画像処理の特許、訴訟を得意とする。